Les quelques lignes qui suivent sont le fruit des balades que je fais régulièrement dans les collines autour de chez moi (seul ou avec ma compagne) ainsi que des informations que je glane au fil de mes lectures et de mes recherches documentaires. Si l’histoire en elle-même est imaginaire (sans prétention de ma part car je ne suis pas romancier), elle repose néanmoins sur une trame historique (qui peut comporter des erreurs car je ne suis ni historien ni archéologue). Elle se déroule il y a environ 2132 ans sur une colline située à Ollioules (en Provence) et dénommée aujourd’hui « La Courtine ». Au sommet de cette colline subsistent les ruines d’un oppidum celto-ligure [1] construit au début du IVe siècle avant notre ère. De mon jardin, j’aperçois la falaise qui, pendant plus de trois siècles, a servi de rempart naturel au côté sud de cet ancien village fortifié. J’habite à 2 kilomètres du site et, en marchand d’un bon pas, je suis au pied du bastion ouest en 38 minutes. Une fois arrivé sur le plateau où se trouvent les vestiges de l’oppidum, je peux voir la zone littorale qui s’étend du golfe de La Ciotat à la presqu’île de Giens. La baie de Sanary n’est qu’à 4,5 kilomètres à vol d’oiseau. Le port du Brusc et l’archipel des Embiez sont également très proches. L’intérêt stratégique du site est renforcé par le fait qu’il domine les gorges d’Ollioules, une voie de communication terrestre qui, de l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, a toujours été d’une extrême importance pour aller de Toulon à Marseille ou de Toulon à Aix-en-Provence. Ajoutons à cela que le sol de la Courtine est très fertile et qu’on y trouve facilement de l’eau ainsi que divers matériaux de construction.

Les quelques lignes qui suivent sont le fruit des balades que je fais régulièrement dans les collines autour de chez moi (seul ou avec ma compagne) ainsi que des informations que je glane au fil de mes lectures et de mes recherches documentaires. Si l’histoire en elle-même est imaginaire (sans prétention de ma part car je ne suis pas romancier), elle repose néanmoins sur une trame historique (qui peut comporter des erreurs car je ne suis ni historien ni archéologue). Elle se déroule il y a environ 2132 ans sur une colline située à Ollioules (en Provence) et dénommée aujourd’hui « La Courtine ». Au sommet de cette colline subsistent les ruines d’un oppidum celto-ligure [1] construit au début du IVe siècle avant notre ère. De mon jardin, j’aperçois la falaise qui, pendant plus de trois siècles, a servi de rempart naturel au côté sud de cet ancien village fortifié. J’habite à 2 kilomètres du site et, en marchand d’un bon pas, je suis au pied du bastion ouest en 38 minutes. Une fois arrivé sur le plateau où se trouvent les vestiges de l’oppidum, je peux voir la zone littorale qui s’étend du golfe de La Ciotat à la presqu’île de Giens. La baie de Sanary n’est qu’à 4,5 kilomètres à vol d’oiseau. Le port du Brusc et l’archipel des Embiez sont également très proches. L’intérêt stratégique du site est renforcé par le fait qu’il domine les gorges d’Ollioules, une voie de communication terrestre qui, de l’Antiquité jusqu’au XIXe siècle, a toujours été d’une extrême importance pour aller de Toulon à Marseille ou de Toulon à Aix-en-Provence. Ajoutons à cela que le sol de la Courtine est très fertile et qu’on y trouve facilement de l’eau ainsi que divers matériaux de construction.

LES DERNIERS JOURS DE L’OPPIDUM

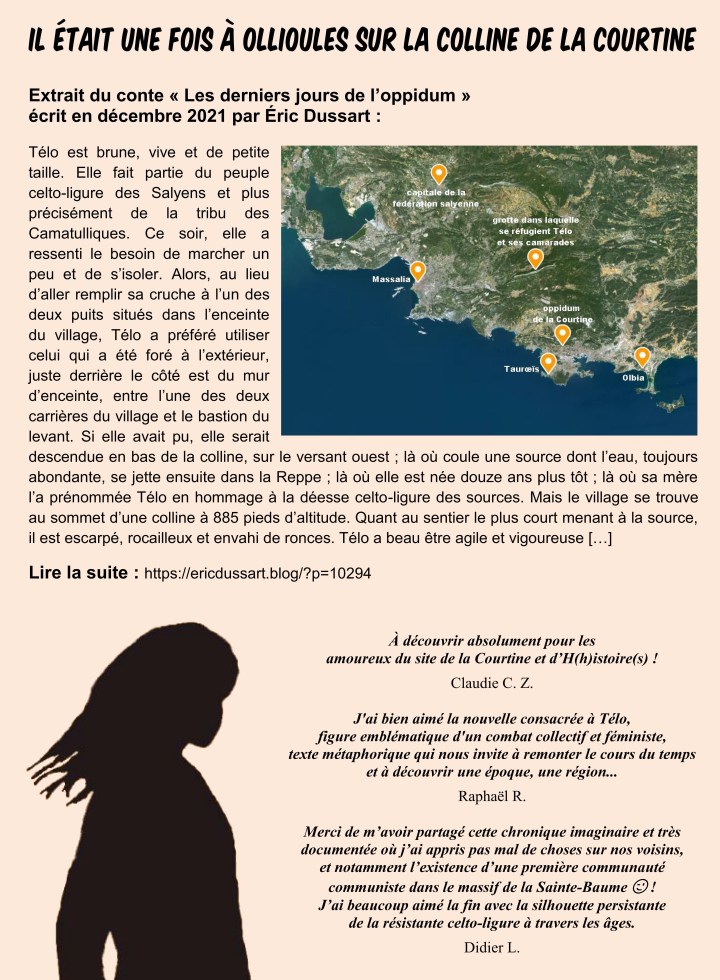

Télo est brune, vive et de petite taille. Elle fait partie du peuple celto-ligure des Salyens [2] et plus précisément de la tribu des Camatulliques [3]. Ce soir, elle a ressenti le besoin de marcher un peu et de s’isoler. Alors, au lieu d’aller remplir sa cruche à l’un des deux puits situés dans l’enceinte du village, Télo a préféré utiliser celui qui a été foré à l’extérieur, juste derrière le côté est du mur d’enceinte, entre l’une des deux carrières du village et le bastion du levant. Si elle avait pu, elle serait descendue en bas de la colline, sur le versant ouest ; là où coule une source dont l’eau, toujours abondante, se jette ensuite dans la Reppe [4] ; là où elle est née douze ans plus tôt ; là où sa mère l’a prénommée Télo en hommage à la déesse celto-ligure des sources [5]. Mais le village se trouve au sommet d’une colline à 885 pieds d’altitude [6]. Quant au sentier le plus court menant à la source, il est escarpé, rocailleux et envahi de ronces. Télo a beau être agile et vigoureuse, il ne serait pas très prudent de l’emprunter à ce moment de la journée.

Elle sort donc de sa petite maison de basalte située près du moulin à huile. En passant devant le sanctuaire, elle jette un regard aux sculptures qui ornent sa façade et qui représentent des têtes coupées avec, sur chacune d’elles, une main imposée. Contrairement à ce que croient certains visiteurs et visiteuses, ces sculptures ne font pas référence à d’anciens ennemis tués sur un champ de bataille. Ce sont celles des ancêtres de la tribu, ceux qui ont fondé le village 290 ans auparavant. Un fois de plus, Télo remarque qu’il n’y a que des têtes d’hommes. Chez le peuple celto-ligure, les femmes sont pourtant les égales des hommes. Elles participent aux mêmes travaux et ont le droit de choisir elles-mêmes leur(s) époux au cours d’un banquet nuptial. Télo se rappelle alors une conversation avec sa grand-mère. Celle-ci lui avait expliqué que, jadis, avant que les êtres humains ne découvrent l’agriculture, les femmes étaient considérées comme des êtres quasi magiques car on considérait qu’elles seules avaient le pouvoir de donner la vie, le rôle des hommes dans la procréation étant complètement ignoré. Puis, avec le développement de l’agriculture, les hommes avaient pris conscience qu’ils pouvaient maitriser la nature et qu’il suffisait de semer ou planter une graine dans la terre pour la voir germer et croître. Peu à peu, ils avaient établi une correspondance entre ce phénomène et celui de la reproduction des êtres humains. La femme n’était plus l’être quasi magique qui donnait la vie sans autre intermédiaire. Au contraire, son ventre n’était qu’un réceptacle destiné à accueillir la semence masculine. Les nouveau-nés n’étaient finalement que le fruit de cette semence. Cette croyance avait fait rire Télo et sa grand-mère car elles avaient observé à de multiples reprises que certains enfants ressemblaient davantage à leur mère qu’à leur père et que, par conséquent, même si elles ne pouvaient pas l’expliquer [7], un enfant était forcément le fruit d’un homme et d’une femme. La grand-mère de Télo avait poursuivi en expliquant que, depuis quelques générations, le comportement de certains hommes vis-à-vis des femmes avait changé, que celles-ci étaient considérées de plus en plus souvent comme inférieures aux hommes. C’était la raison pour laquelle il n’y avait que des hommes sculptés sur la façade du sanctuaire dédié au culte de la « main imposée sur tête coupée ». En effet, des croyances affirmaient que la semence de l’homme se trouvait dans son cerveau et qu’elle cheminait jusqu’à son pénis par le biais de la colonne vertébrale et de la moelle épinière. Contrairement à la femme, la puissance vitale de l’homme résidait donc dans son crâne. En cas de décès, c’était cette partie du corps qu’il était important de conserver ou de reproduire symboliquement sous forme de sculpture pour honorer le défunt et surtout partager son énergie vitale avec ses descendants ou l’ensemble de la communauté [8]. C’est sur ces considérations que Télo sort du village par la porte sud, se dirige vers le bastion du levant et longe le rempart vers le nord. Le puits extérieur est là, à quelques dizaines de pieds, en lisière de forêt. Un léger vent d’est, venu de la grande bleue toute proche, s’est levé. Il est doux et humide. Elle l’écoute faire chanter les feuilles dans la ramure des chênes. Elle entend aussi le petit peuple de la colline se réapproprier les lieux à la faveur du crépuscule. Un vieux hibou perché sur une branche la regarde fixement. Dans le lointain, elle perçoit le brame d’un cerf. Peut-être est-ce le cerf géant qui, d’après la légende, vit dans le massif situé à l’ouest du village, le long des gorges creusées par la Reppe [9]. Chose étrange : ce soir, le brame du grand cornu ressemble davantage à une plainte qu’à un cri d’amour. Télo continue à marcher le long du rempart. La lune commence à luire au firmament et, doucement, une pâle lumière blanche et froide vient se poser sur la carapace d’une tortue venue s’abreuver à une flaque d’eau près du puits. À côté de la tortue, dans la boue, Télo remarque immédiatement de mystérieuses empreintes de pas, différentes de celles laissées par les brogues gauloises portées par les habitant·es du village. Après réflexion, elle se dit que ces empreintes de pas ressemblent à celles du naufragé romain qu’avec son père elle avait trouvé l’été dernier, blessé et déshydraté, sur une plage de sable entre un cap aux couleurs sombres et l’endroit où la Reppe se jette dans la mer. Elle se souvient que ce jeune homme – un soldat apparemment – portait un type de sandales qu’elle ne connaissait pas [10]. Elle se rappelle aussi que son père avait sauvé la vie de cet étranger en lui donnant à boire et en le transportant sur son dos jusqu’au comptoir grec de Taurœïs pour que des soins lui soient prodigués [11].

C’est sur ces considérations que Télo sort du village par la porte sud, se dirige vers le bastion du levant et longe le rempart vers le nord. Le puits extérieur est là, à quelques dizaines de pieds, en lisière de forêt. Un léger vent d’est, venu de la grande bleue toute proche, s’est levé. Il est doux et humide. Elle l’écoute faire chanter les feuilles dans la ramure des chênes. Elle entend aussi le petit peuple de la colline se réapproprier les lieux à la faveur du crépuscule. Un vieux hibou perché sur une branche la regarde fixement. Dans le lointain, elle perçoit le brame d’un cerf. Peut-être est-ce le cerf géant qui, d’après la légende, vit dans le massif situé à l’ouest du village, le long des gorges creusées par la Reppe [9]. Chose étrange : ce soir, le brame du grand cornu ressemble davantage à une plainte qu’à un cri d’amour. Télo continue à marcher le long du rempart. La lune commence à luire au firmament et, doucement, une pâle lumière blanche et froide vient se poser sur la carapace d’une tortue venue s’abreuver à une flaque d’eau près du puits. À côté de la tortue, dans la boue, Télo remarque immédiatement de mystérieuses empreintes de pas, différentes de celles laissées par les brogues gauloises portées par les habitant·es du village. Après réflexion, elle se dit que ces empreintes de pas ressemblent à celles du naufragé romain qu’avec son père elle avait trouvé l’été dernier, blessé et déshydraté, sur une plage de sable entre un cap aux couleurs sombres et l’endroit où la Reppe se jette dans la mer. Elle se souvient que ce jeune homme – un soldat apparemment – portait un type de sandales qu’elle ne connaissait pas [10]. Elle se rappelle aussi que son père avait sauvé la vie de cet étranger en lui donnant à boire et en le transportant sur son dos jusqu’au comptoir grec de Taurœïs pour que des soins lui soient prodigués [11].

Télo a descendu un seau au fond du puits. Elle le remonte et s’apprête à en verser le contenu dans sa cruche. Son image se reflète à la surface de l’eau et, tout à coup, se trouble. Télo, prise d’un léger vertige, s’agenouille au pied du seau. Un autre visage, doté de grands yeux émeraude et d’une longue chevelure auburn, se superpose au sien et une voix cristalline se fait entendre. Cette voix annonce l’attaque du village et sa destruction prochaine. Elle demande à Télo de prévenir les membres de la tribu et de fuir le plus vite possible. Télo se redresse et court donner l’alerte. Mais, dans le village, elle ne rencontre qu’incrédulité et moqueries. Pourquoi le village serait-il attaqué ? Il commerce depuis des années en bonne intelligence avec la colonie grecque de Taurœïs. Des partages de connaissances ont même lieu régulièrement en matière de techniques agricoles et architecturales. Par exemple, c’est grâce aux conseils des paysans de Taurœïs que la culture de la vigne et de l’olivier est devenue si florissante sur la colline. C’est également grâce à leurs indications que des canalisations ont été posées de part et d’autre du village pour drainer le terrain en cas de forte pluie. Et par qui le village serait-il attaqué ? Même si tous les Grecs de la région (ceux de Taurœïs, ceux d’Olbia et ceux de Massalia) se coalisaient, ils ne seraient jamais assez puissants pour détruire le village ! D’ailleurs, celui-ci n’est plus vraiment un village. Sa superficie est maintenant de six hectares. Ses murailles de basalte, épaisses de 13 à 17 pieds, élevées de 17 à 20 pieds et ponctuées de quatorze tours de guet, sont extrêmement résistantes et s’étendent sur 1974 pieds à l’est, à l’ouest et au nord. Au sud, une falaise rend toute intrusion impossible. Pourvu de ce système de fortification mais aussi d’une agriculture prospère, de hameaux satellites, d’un trésor constitué de monnaies de provenances diverses et d’une industrie bien organisée (production d’objets en terre cuite, en pierre de taille et en bronze, production d’huile d’olive et de farine, ateliers de tissage, etc.), le village d’origine est devenu un véritable bastion politique, économique et stratégique. Enfin, depuis que la tribu des Camatulliques a décidé de s’unir aux autres tribus salyennes dans le cadre d’une vaste fédération allant du Rhône jusqu’au Var, elle se sent protégée par cette alliance.

Rentrée chez elle, Télo raconte à ses parents ce qui lui est arrivé près du puits. Ceux-ci sont d’abord sceptiques comme la plupart des habitant·es du village qu’elle a croisé·es sur son chemin. Ils lui prêtent ensuite une oreille attentive mais lui déclarent qu’ils ne peuvent pas quitter le village sans qu’une décision soit prise par le chef de la tribu. Par contre, en cas d’attaque, ils lui demandent de se rendre dans la capitale de la fédération salyenne qui se trouve dans la région du Mont Ventur à une trentaine de lieues du village [12] et d’y demander de l’aide. Télo accepte la mission et réunit quelques affaires indispensables au voyage (une couverture, une corde, un couteau, une fronde, un bâton ferré, un petit dispositif en bois destiné à allumer le feu, du pain, du fromage, des olives, des raisins secs et une outre remplie d’eau). Son père s’approche du mur au fond de la maison, descelle une pierre, sort de la cavité un coffre rempli de pièces de monnaie grecques et romaines et lui en donne une grosse poignée. Une fois ces préparatifs effectués, Télo va se coucher.

Le lendemain matin, des coups sourds se font entendre à un quart de lieue du village. Des observateurs sont envoyés en reconnaissance. Ils reviennent peu de temps après, complètement affolés. Une multitude de soldats romains envahissent les pentes de la colline. Sur un terrain plat situé à l’est, ils sont en train d’installer des balistes et des catapultes. Bientôt, un déluge de boulets de pierre et de pointes de fer s’abat sur le village [13]. Le bombardement dure plusieurs heures et provoque de nombreux dégâts. Les ruelles du village sont jonchées de cadavres. Vers midi, les légionnaires se groupent en carré, les premiers rangs mettant leurs boucliers à la verticale devant eux, les autres les plaçant à l’horizontale au-dessus d’eux. C’est « la tortue », une technique inventée par les Gaulois et adoptée par les Romains. Ils avancent ainsi jusqu’au fossé qui longe le rempart est et le rempart nord du village. La tribu des Camatulliques est en danger. Des femmes se penchent au-dessus de la muraille et dénudent leur poitrine pour affirmer leur liberté, leur force et leur courage face à l’assaillant [14]. Certaines d’entre elles sortent leur fronde et commencent à viser les soldats romains. Leurs époux viennent les rejoindre et projettent eux-aussi des balles de plomb sur la « tortue » en contrebas. Mais, déjà, des légionnaires ont disposé des échelles de bois contre le rempart et commencent à les escalader. Ceux qui tombent des échelles ou qui sont tués une fois arrivés en haut de la muraille sont immédiatement remplacés par d’autres. La mère de Télo sent que l’issue du combat va inévitablement tourner en faveur des Romains. Elle court prévenir Télo qui, avec d’autres enfants de son âge, est en train de faire des allers-retours entre le bastion du levant et la fonderie pour ravitailler en munitions les membres de la tribu postés sur la muraille. Télo embrasse sa mère tendrement et, après un dernier adieu, se précipite dans sa maison qui, heureusement, a résisté au bombardement romain. Elle récupère ses affaires, court jusqu’au bastion du couchant et demande au guerriers présents de la faire descendre de l’autre côté du rempart.

Elle saute de pierre en pierre sur un sentier en pente raide et, arrivée à un croisement, prend le chemin qui mène à l’entrée des gorges. Son intention est de marcher le long des berges sinueuses de la Reppe car c’est l’itinéraire le plus facile et le plus rapide vers la capitale de la fédération salyenne. Mais, au détour du chemin, elle tombe nez à nez avec une patrouille de deux soldats romains. Tout se passe alors très vite. Télo repousse le soldat qui est devant elle. En réaction, celui-ci prend son javelot à deux mains et le pointe vers elle. Le second soldat s’interpose en interpelant son acolyte d’une voix forte. Télo ne comprend pas le latin mais, interloquée, profite de ce laps de temps pour faire demi-tour et gravir le sentier en sens inverse. Le premier soldat la poursuit mais, moins agile et donc moins rapide, il s’arrête, se campe sur ses deux pieds et s’apprête à lancer son javelot sur elle. Tout à coup, un cri et un bruit de chute se font entendre. Télo se retourne. Son poursuivant est étendu, face contre terre. Derrière lui, le second soldat romain se tient debout, son glaive à la main. C’est alors qu’elle le reconnait. C’est le jeune naufragé qu’elle avait trouvé sur une plage et à qui son père avait sauvé la vie. Le soldat lui adresse la parole en latin mais Télo lui fait signe qu’elle ne maitrise pas cette langue. Pour le remercier de son intervention, elle bredouille quelques mots en grec, langue qu’elle a un peu pratiquée en accompagnant son père à Taurœïs dans le cadre d’échanges commerciaux. Le soldat romain sourit et lui répond dans cette langue. Il cherche ses mots et prononce mal ceux qu’il utilise. Télo l’encourage et ils finissent par se comprendre. Aulus (c’est son prénom) lui explique que, depuis la création de la fédération salyenne, la colonie grecque de Massalia avait peur de perdre son hégémonie économique sur la région, qu’elle était inquiète pour sa sécurité et que, n’ayant pas les moyens militaires de réagir, elle avait décidé de faire appel à Rome pour détruire toutes les forteresses du peuple salyen. La première citadelle à avoir été rasée est celle qui se trouve dans la région du Mont Ventur. Aulus était présent à cette bataille et il raconte avoir vu des choses abominables : viols, actes de torture, exécutions sommaires. Le soldat romain qui gît actuellement à leurs pieds était présent à cette bataille lui aussi. Il s’était montré particulièrement cruel et Aulus, réprouvant son comportement, s’était heurté plusieurs fois à lui. Il termine en déclarant qu’il est heureux et fier d’avoir sauvé la vie de Télo. Celle-ci pose la paume de sa main droite sur son cœur en signe de remerciement. Aulus fait de même, puis dit au revoir à Télo et commence à descendre le chemin en direction de l’entrée des gorges, là où l’armée romaine a installé son camp de base. Mais, après avoir fait quelques pas, il se retourne et annonce à Telo son intention de déserter. Telo lui propose de l’accompagner au village pour voir où en est le combat. Aulus accepte.

Arrivé·es au pied du bastion du couchant, Télo et Aulus comprennent que la bataille est finie. Le bastion semble vide de toute présence et un grand silence règne à l’intérieur du village. À l’abri des arbres, Télo guide Aulus le long de l’enceinte nord.

Arrivée au niveau du bastion du levant, elle propose de se cacher un moment dans une cavité rocheuse se trouvant à quelques pieds de là et offrant une vue sur l’entrée du village. Des soldats romains, dont certains ont les bras chargés d’objets de valeur, sont en train de faire sortir les habitant·es ayant survécu au bombardement et à l’assaut de la légion. Un peu plus loin, sur le terrain plat où les Romains avaient positionné leurs balistes et leurs catapultes (et qu’ils sont d’ailleurs en train de démonter et de déplacer), elle voit des membres de sa tribu édifier un énorme bûcher funéraire. Près de ce bûcher, allongé·es sur le sol, elle reconnait son père et sa mère ainsi que son petit frère et sa petite sœur. Télo sent les larmes lui monter aux yeux. Elle étouffe un sanglot et serre les poings.

Arrivée au niveau du bastion du levant, elle propose de se cacher un moment dans une cavité rocheuse se trouvant à quelques pieds de là et offrant une vue sur l’entrée du village. Des soldats romains, dont certains ont les bras chargés d’objets de valeur, sont en train de faire sortir les habitant·es ayant survécu au bombardement et à l’assaut de la légion. Un peu plus loin, sur le terrain plat où les Romains avaient positionné leurs balistes et leurs catapultes (et qu’ils sont d’ailleurs en train de démonter et de déplacer), elle voit des membres de sa tribu édifier un énorme bûcher funéraire. Près de ce bûcher, allongé·es sur le sol, elle reconnait son père et sa mère ainsi que son petit frère et sa petite sœur. Télo sent les larmes lui monter aux yeux. Elle étouffe un sanglot et serre les poings.

À la nuit tombée, lorsque tous les soldats romains sont partis et que le bûcher n’est plus qu’un tas de cendres et de braises rougeoyantes, Aulus et Télo sortent de leur cachette. Ils rentrent dans le village qui n’est plus qu’un champ de ruines. Sur la façade du sanctuaire dédié au culte de la « main imposée sur tête coupée », les sculptures ont été cassées à coup de masse. Télo et Aulus sortent du village et, guidés par des bruits de voix en contrebas, descendent la colline sur un quart de lieue. Regroupés provisoirement sur une terrasse surplombant la Reppe, Télo reconnait les membres de sa tribu ayant échappés à la mort ou à l’esclavage. Beaucoup d’entre eux et d’entre elles sont blessé·es. Sur leurs visages se lit un profond désespoir. Au moment où Télo apparait, une discussion a lieu entre plusieurs jeunes et quelques adultes réunis en cercle autour d’un chêne. Ces derniers veulent aller s’installer dans la plaine littorale [15]. Les premiers veulent partir dans l’arrière-pays. Au bout d’un moment, une trentaine de garçons et filles âgées de 14 à 18 ans et dont les parents sont morts dans l’affrontement avec les Romains, se lèvent pour aller voir Télo qui est restée en retrait à l’extérieur du cercle. Sachant qu’elle connait le secret des sources et des herbes sauvages, sachant qu’elle n’a pas son pareil pour s’orienter dans la garrigue, les collines et la montagne, sachant qu’elle connait certaines des tribus gauloises de l’arrière-pays, ces jeunes lui demandent si elle accepterait de les conduire au nord, dans un lieu protégé des incursions romaines, pour y fonder un nouveau village. Télo accepte en posant deux conditions. Premièrement, que le Romain qui se tient à côté d’elle, qui lui a sauvé la vie et en qui elle a toute confiance, puisse les accompagner. Deuxièmement, elle ne veut tirer aucun profit personnel de ses connaissances, ni sur le plan matériel ni sur le plan symbolique. Elle ajoute qu’elle veut partager son savoir et qu’elle souhaite que chacun et chacune s’implique dans cet apprentissage pour le bien de tous et de toutes. Les jeunes lui répondent qu’ils ont débattu de ce type de question avant son arrivée, qu’ils partagent son avis au sujet du partage des savoirs mais que leur réflexion est allée plus loin. Ils pensent que la fonction de chef de tribu est nuisible, que le pouvoir doit être socialisé et assuré collectivement. Idem pour les richesses produites par les membres du groupe : elles doivent être mises en commun et réparties de manière équitable. Télo acquiesce et se retourne vers Aulus pour lui résumer l’échange qu’elle vient d’avoir avec plusieurs des jeunes de la tribu. Aulus avoue être surpris par ces principes d’organisation sociale mais ajoute aussitôt qu’il les trouve très intéressants et qu’il apporterait volontiers sa pierre à leur mise en œuvre. Télo traduit la réponse d’Aulus. Les jeunes s’avancent alors vers Aulus pour lui donner l’accolade et lui signifier leur accord.

Le lendemain matin, après avoir fait leurs adieux aux membres de la tribu ayant décidé de rester sur place ou de descendre dans la plaine, Télo et ses camarades se mettent en marche. Le groupe emporte avec lui quelques outils, des vêtements, des provisions, des armes, des semences ainsi qu’un bélier et plusieurs brebis ayant échappé au pillage et à la mise à sac du village. Les berges de la Reppe fourmillant de légionnaires romains, il est impossible d’aller vers le nord-ouest en passant par les gorges. Télo décide alors de traverser la partie nord du massif du Corbeau [16]. Farigoule, romarin, sarriette, cistes et lavandes… l’air exhale les parfums de la garrigue. Parvenue au sommet d’une colline surplombant d’autres gorges au fond desquelles coule un affluent de la Reppe [17], Télo fait le choix de ne pas descendre car elle sait que le terrain est très pentu et caillouteux. De plus, le lit et les berges du torrent sont parsemés de hauts et gros blocs de rochers ainsi que de grandes cuves naturelles remplies d’eau. Elle continue donc à cheminer sur la crête du massif, croisant de loin plusieurs grottes, dont l’une aux formes et aux couleurs étranges [18] qu’elle a visitée deux ans auparavant après avoir été initiée à l’escalade par son père.

En fin d’après-midi, le groupe arrive dans un massif montagneux dont l’accès est très difficile. Il passe la nuit dans un bosquet près d’un ruisseau puis, le lendemain matin, continue à progresser dans le massif. Les sentiers sont pratiquement inexistants mais, bientôt, Télo aperçoit au loin une grotte située à flanc de falaise, un lieu qui ne lui est pas totalement inconnu, sa grand-mère lui en ayant parlé plusieurs fois car c’est là qu’elle a donné naissance à la mère de Télo avec l’aide d’une druidesse, membre d’une tribu gauloise vivant dans les environs.

Sur les indications de Télo, le groupe traverse alors une forêt humide à la végétation luxuriante puis, arrivé au pied de la falaise, escalade quelques rochers et se fraye un chemin jusqu’à l’entrée de la grotte. Cette balma (comme disent les Gaulois) est vaste, inhabitée et à l’abri des intempéries. Elle offre une vue très large sur la plaine en contre-bas et une source y coule en permanence.

Télo et ses camarades décident de s’y installer en attendant le printemps [19]. Du bois sec est ramassé dans les environs et un foyer est installé au centre de la grotte. Dehors, tel un œil magique et protecteur, la lune se dessine à travers les nuages. Une nouvelle vie commence pour Télo et ses camarades…

Éric DUSSART

À Ollioules (chemin de l’oppidum)

durant le solstice d’hiver 2021

Épilogue :

Épilogue :

D’après le témoignage d’un historien romain, on note la présence d’une combattante dénommée Télo lors de la bataille de Gergovie en 52 avant notre ère. Plus curieusement, la présence de cette combattante est également observée en 1851 à Aups lors de l’insurrection varoise contre le coup d’État de Napoléon III, en 1871 à Paris avec Louise Michel, en 1936 à Barcelone aux côtés des militantes anarcho-syndicalistes, féministes et antifascistes du mouvement « Mujeres libres », en 1944 dans un maquis du Haut-Var, en 1975 à Millau contre l’extension du camp militaire du Larzac et en 1994 aux côtés des indiens zapatistes du Chiapas. Plus récemment, un vieux berger du Rojava (Kurdistan occidental), menacé de mort par Daech, raconte avoir été secouru par une unité de femmes combattantes dans laquelle il a remarqué la présence d’une jeune fille au regard à la fois doux et intrépide, une européenne de type méditerranéen dénommée Télo…

Notes :

[1] Le terme oppidum (oppida au pluriel) est le nom donné par les historiens romains aux habitats protohistoriques fortifiés de type celtique qui existaient en Europe occidentale et centrale pendant l’Antiquité. C’est ce terme latin qui a persisté jusqu’à aujourd’hui. Quant aux Ligures, c’était un ensemble de peuples vivant à cette époque sur un territoire correspondant aux actuelles régions française et italienne de Provence, d’Occitanie (en partie), du Piémont (en partie) et de Ligurie. Selon Strabon (géographe et historien grec), les Ligures vivaient à proximité des tribus gauloises établies dans la montagne. Leur mode de vie était proche de celui du peuple celte et, à certains endroits, les populations des deux peuples étaient fortement métissées, d’où le terme celto-ligure utilisé souvent pour les désigner. Pour en savoir plus sur les Ligures, lire l’article de l’encyclopédie Wikipédia qui leur est consacré : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligures. À Ollioules, l’oppidum de la Courtine est inscrit à l’inventaire des Monuments historiques depuis 1949. Le secteur nord-ouest se trouve sur le domaine public (il appartient au département du Var). Quant au secteur nord-est, il se trouve sur des terrains privés appartenant à trois propriétaires différents. C’est sur le plus vaste de ces terrains privés que le Centre archéologique du Var a mené des fouilles de 1984 à 1989. Malgré le fait que le site ait été très abimé dans les années 40 par une entreprise de concassage de pierre, les fouilles se sont révélées particulièrement riches et intéressantes. Aujourd’hui, le site est accessible librement depuis le parking de Châteauvallon (scène culturelle nationale) ou du belvédère de la Courtine. On peut y accéder également par le chemin de l’Oratoire mais le sentier est plus raide. Coordonnées GPS : 43.147265 (latitude) et 5.855008 (longitude). Plan d’accès : www.openstreetmap.org/export#map=17/43.14748/5.85594. Attention, le parcours n’est pas fléché. De plus, sur place, il n’y a aucun aménagement et la végétation a repris ses droits. Le site est ouvert toute l’année et tous les jours sauf pendant les périodes de sécheresse et de vent violent (risque d’incendie de forêt). Visites guidées lors des Journées du patrimoine ou sur demande auprès du musée archéologique d’Ollioules (04 94 62 39 04).

[2] Pour désigner le peuple salyen (à ne pas confondre avec les francs saliens, peuple germanique qui vivait sur les rives du Rhin entre les IVe et VIe siècles), on utilise aussi le mot salluvien ou son équivalent latin salluvi. Pour en savoir plus sur le peuple salyen, lire l’article de l’encyclopédie Wikipédia qui lui est consacré : https://fr.wikipedia.org/wiki/Salyens.

[3] Les Camatulliques sont également connu·es sous le nom latin de Camatulici ou Camactulici.

[4] Le nom de ce fleuve côtier vient probablement du mot gaulois rippa signifiant terre inculte, lieu aride ou pente raide couverte de broussailles.

[5] Cette source existe toujours ; elle se trouve à Ollioules en bas du chemin de l’Oratoire. Quant à la déesse Télo, je profite de l’occasion pour signaler que la ville de Toulon portait son nom pendant l’Antiquité et que le mot Toulon provient probablement d’une évolution phonétique du mot Télo. Enfin, signalons que l’équivalent gaulois de Télo était Damona, déesse des sources et des rivières.

[6] Huit-cent-quatre-vingt-cinq pieds correspondent à environ 270 m.

[7] Le phénomène de la fusion entre gamète mâle (le spermatozoïde) et gamète femelle (l’ovocyte) était bien sûr complètement inconnu à cette époque.

[8] Il existe différentes thèses à propos de ce culte. Cf. l’article de la revue L’Antiquité classique consacré aux sculptures retrouvées dans les ruines de l’oppidum d’Entremont : https://www.persee.fr/doc/antiq_0770-2817_1947_num_16_2_2804

[9] Ce massif se trouve sur les communes d’Ollioules et de Sanary. Il est connu sous le nom de Gros Cerveau, le mot cerveau étant la transcription erronée du provençal cèrvi qui signifie cerf ou cèrvia / cèrvio qui signifient biche. Pour être précis, précisons qu’en provençal le mot cerveau se dit cervèu.

[10] Il s’agit probablement de caligæ, sandales lacées, faites de lanières de cuir et portées par les soldats romains.

[11] Le comptoir de Taurœïs, situé au Brusc (aujourd’hui un quartier de Six-Fours), était un avant-poste de Massalia (Massilia en latin, Marselha ou Marsiho en provençal, Marseille en français), grande cité indépendante fondée (sur un substrat d’habitat celto-ligure) par des colons grecs venus de Phocée (ancienne cité grecque située près de l’actuelle ville d’Izmir en Turquie).

[12] Trente lieues correspondent à environ 70 km. La capitale de la fédération salyenne était située près de l’actuelle commune d’Aix-en-Provence dans la région du Mont Ventur (terme celto-ligure désignant la Montagne Sainte-Victoire). Elle correspond à ce qu’on appelle aujourd’hui l’oppidum d’Entremont. Pour en savoir plus, lire l’article de Wikipédia consacré à cet oppidum : https://fr.wikipedia.org/wiki/Oppidum_d%27Entremont

[13] En 1942, dans le fossé de la tour située au nord-est de l’oppidum de la Courtine, un archéologue ollioulais a trouvé des balles de plomb (caractéristiques des projectiles que les celto-ligures utilisaient avec leurs frondes) mêlés à des boulets de pierre et à des pointes de fer (caractéristiques des balistes et des catapultes utilisés par les légions romaines).

[14] Un comportement similaire a été observé chez les femmes gauloises lors des sièges d’Alésia et de Gergovie.

[15] Après la destruction de leurs villages fortifiés par l’armée romaine, la plupart des Salyens sont descendus des collines pour s’installer dans les vallées, puis le long de la plaine littorale.

[16] Ce massif, situé au nord de la Courtine, est aujourd’hui dénommé Massif du Croupatier (du provençal cropatàs signifiant corbeau).

[17] Il s’agit de l’actuel Destel (de l’occitan estelh, mot désignant un petit cours d’eau).

[18] Au Moyen-Âge, cette grotte a été surnommée Le Château du Diable. C’est cette appellation qui est encore utilisée aujourd’hui.

[19] L’endroit où s’installe provisoirement Télo et ses camarades se trouve dans la Sainte-Baume, un massif montagneux situé à une trentaine de kilomètres au nord-ouest d’Ollioules et dont le sommet culmine à 1148 mètres. Le mot baume vient du mot provençal baumo (lui-même issu du mot gaulois balma) qui signifie grotte. Pendant l’Antiquité pré-chrétienne, ce massif était pour les citoyen·nes de Massalia un lieu dédié au culte de la fécondité. Les Celtes, quant à eux, y avaient un « bois sacré » dans lequel les druides organisaient des cérémonies religieuses. Au Ve siècle après notre ère, avec la christianisation de la Provence, une légende s’est répandue selon laquelle Marie-Madeleine (la compagne de Jésus d’après certains·es historien·nes) serait venue finir sa vie dans une grotte située sur le versant nord du massif, sur le territoire de la commune actuelle de Plan-d’Aups.

*************************

![]()

Ce texte est mis à disposition selon les termes de la licence CC BY-NC-ND 3.0 FR (attribution – pas d’utilisation commerciale – pas de modification). Auteur : Éric Dussart. Présentation de la licence : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/fr Titre : Il était une fois sur la colline de la Courtine / Les derniers jours de l’oppidum. URL de la première publication : https://ericdussart.blog/?p=10294

*************************

Lien pour télécharger l’histoire au format PDF :

https://ericdussart.blog/wp-content/uploads/2022/01/conte-sur-oppidum-courtine.pdf

Hibou installé à l’une de mes fenêtres

Hibou installé à l’une de mes fenêtres

et « veillant » 😉 sur la colline de la Courtine

*************************

Petit document pour faire la promo du conte :

Bonjour, merci pour cette histoire, c’ est très joliment conté.

Je me souviens aussi d’ une histoire similaire sur ce site à cette époque : « Le feu couvait sous la cendre » de Geneviève Babolin que j’ ai bien connue.

Une simple remarque : Le dessin du plan de La Courtine est de Jean LAYET , Archéologue amateur, membre de l’ académie du Var du début du siècle dernier, qui a beaucoup écrit sur la région.

Gaston Beltrame n’ a fait que reprendre ce croquis.

Bonne continuation

J’aimeAimé par 1 personne

Bonjour,

Je vous remercie pour votre message et je suis très heureux d’avoir partagé ce moment de lecture avec vous.

J’ai bien noté l’information que vous me donnez concernant le plan de l’oppidum (j’ai corrigé la légende de l’image insérée dans la version HTML de mon texte et je corrigerai le document PDF dès que possible).

Quant à l’ouvrage « Le feu couvait sous la cendre » de Geneviève Babolin, savez-vous s’il est encore en vente ? J’ai fait une recherche rapide sur la Toile mais je n’ai rien trouvé.

Bien cordialement,

Eric

J’aimeJ’aime

Références exactes du livre :

– Titre : Le feu couvait sous la cendre (début du IIe siècle av. J.C.)

– Autrice : Geneviève Babolin d’Avesnes

– Publication : Paris, Les Éd. La Bruyère, 1992

– Hauteur de la couverture : 18 cm

– Nombre de pages : 295

– ISBN : 2-907861-97-2

J’ai contacté la maison d’édition. Elle m’a répondu que le livre n’était plus disponible et qu’aucune réédition n’était prévue.

J’ai ensuite contacté la Bibliothèque nationale de France (BnF). Celle-ci possède un exemplaire du livre mais le département « Images et prestations numériques » ne peut pas le reproduire car l’ouvrage n’est pas encore dans le domaine public.

J’ai cherché sur plusieurs sites vendant des livres d’occasion mais l’ouvrage n’y figure pas.

Il est également introuvable dans les bibliothèques de la région toulonnaise.

Si vous le voyez en vente quelque part (chez un bouquiniste, sur internet ou ailleurs), n’hésitez pas à me le signaler !

Merci d’avance,

Éric

J’aimeJ’aime